製造業のAutomation×生成AI動向の最前線!「製造ユーザー会2023」開催レポート

Share at:

UiPathでは、ユーザー同士の智慧の共有や気づきのきっかけを意図した交流会を定期的に実施しています。残暑がまだまだ厳しい2023年9月13日、大手町ファーストスクエアカンファレンスにて「製造ユーザー会2023」が開催されました。

当日は現地・オンライン合計で100名を超えるユーザーが参加。製造業におけるAutomationのトレンドや、導入事例などについてのディスカッションが行われました。また、昨今話題の生成AIを業務のなかで活用するための現実解についても意見交換が実施されました。

※本ユーザー会の一部を動画でオンデマンド配信しておりますので、こちらもぜひあわせてご覧ください。

DXのなかで確かな役割を担い、企業価値を向上させるためのAutomation、そのグローバルスタンダードとは?

最初のセッション『UiPathグローバルメンバーによる業界動向と事例』では、UiPath Global Manufacturing LeadのSebastian Seutterより、グローバル製造業におけるAutomationの活用についての基調講演から始まりました。開会の挨拶でUiPath Japan 製造・西日本営業統括 執行役員 坂谷淳宏も触れていましたが日本企業と海外企業との生産性の違い、ひいては、時価総額の違いに関する理由の一端がここからうかがうこともできるかも知れないと、多くの方々が熱心に耳を傾けていました。

まず最初に、Sebastianは、コンピュータサイエンスの大家である故Mark Weiser の言葉を引用しました。

“目に見えないものこそ、最も深淵なテクノロジーである”

( “The most profound technologies are those that disappear.” )

毎日の暮らしのなかに編み込まれ溶け込んでいるテクノロジーこそ、人々の暮らしに真に役立つ存在であるとSebastian は続け、Automationの技術も製造業における注力3事項に対して、しっかり編み込まれていくテクノロジーになりつつあることとも付け加えました。それでは、それらの注力3事項はなぜ重要視されており、Automationの技術はどのように、編み込まれ、溶け込んでいるのか見てゆきましょう。

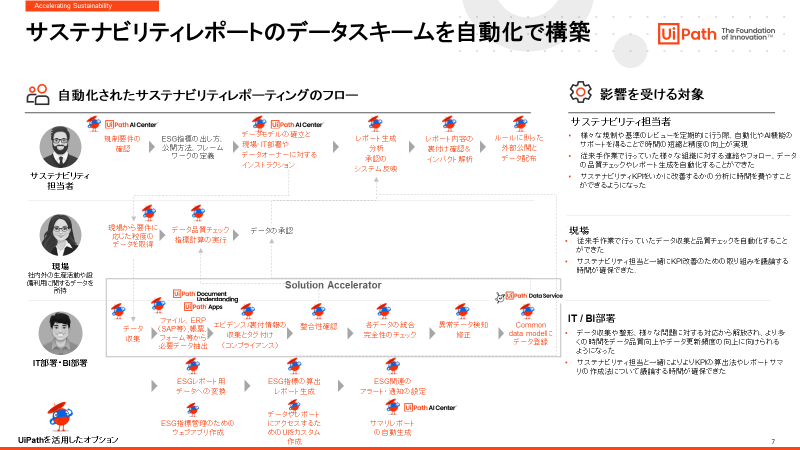

①サステナビリティ要件の加速

SDGsの観点から、特に欧州においては企業活動におけるサステナビリティの要件は、消費者も含めたステークホルダーから強く監視され、プレッシャーにさらされている事項となっています。そんな状況の製造業のお客様においては、UiPath Solution Acceleratorsというプリビルドされたソリューションを使って様々なデータソースからデータを収集しているといいます。収集されたデータは、必要なデータ変換をロボが実施して、サステナビリティに関する監視に必要なダッシュボードを作成した事例を紹介していました。このレポート業務自動化においては、UiPathのロボによる自動化やAI、そしてローコードによるUIの作成、Intelligent Document Processing の技術などプラットフォームに備わった技術をベスト・オブ・スイートに大いに活用している点に、会場からの注目が集まっていました。

②サプライチェーンの安定化

続いて、新型コロナウイルスによってその脆弱さと重要性が改めて露わになったサプライチェーンの安定における自動化の実際の役割について言及しました。あるドイツの自動会社における調達・購買業務におけるエンド・ツー・エンドの自動化、それを通じたサプライチェーンの安定化を図った事例では、調達から購買、在庫管理から発注までに自動化を“溶け込ませて”いくことによって、それにかかわるリードタイムを短縮しすると同時に、法令を遵守した業務プロセス改革を実現したことが語られました。

③イノベーションのためのデータ利活用

データモデリングされた多くの構造化データ、または非構造のままのデータをどのようにして、格納先から素早く取得してきて、それらをどのようにして適切なシステムへの入力データと変換してゆくか?は、企業の変革をデータドリブンで指向するうえで、避けては通れないアジェンダの一つとなっています。ここでは、フランスのSCHNEIDER ELECTRIC(公開事例)での実際のAutomation利用について紹介されました。この企業では、Purchase Order(発注)の業務において、自動化をしっかり浸透させることで、最新の原価を常に取得でき、それを価格に反映する状態を定常化することで、戦略的な価格設定が可能に。それをもとに、仕入先とのより質の高い、透明性そして追跡可能性を保持した、交渉プロセスが溶け込んだ自動化によって実現されたといいます。

これら重要なテーマにおいて、Sebastian は、現実解のテクノロジーを活用するなかで、製造業における生産性向上、売り上げ向上、カスタマーや従業員エクスペリエンス、リードタイム短縮によるキャッシュフローの改善や、オペレーションの正確性、法令遵守…等等といった経営指標の改善に役立つ自動化を一つずつ着実に増やしてゆくことで、UiPath はより役立つテクノロジーになるといいます。そうして、冒頭で触れたMark Weiserの言葉ではないが、最終的には“目に見えない”くらい“溶け込んでいる”テクノロジーになることを引き続き、ユーザーの皆様と一丸となって目指していく旨を最後に熱く述べてセッションを終えました。

ジヤトコ・日本ペイント・ヤンマー建機・UACJのAutomation 推進事例

自動化の旅(ジャーニー)は、耳ざわりのよいスローガンを唱えれば済むものではないことは多くの方々に知られてきたことでもあります。ユーザー同士のリアルな体験談をもとに実施されたパネルディスカッションでは実践的な智慧の交換がなされました。ご登壇いただいたのは、ジヤトコ株式会社の岩男智明氏、日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社の伊藤綾香氏、ヤンマー建機株式会社の田中重信氏、株式会社UACJの平井重信氏の4名。パネリストの皆様より、各社のお取り組みをご紹介いただきました。

各社の取り組みの歩み

「沢山の面倒で細かい仕事が、積み上がっているのが製造業の特徴。そういった現状を変えたいが、変える時間が取れないというジレンマを解消するために導入を開始しました」(岩男氏)

ジヤトコ株式会社は2018年にUiPathの導入を開始、市民開発型で自動化を推進しきました。今では、間接業務革新基盤として、全部門で約600本のワークフローが稼働し、従来は手作業だった沢山の面倒で細かい仕事の山を片付けて、その空いた時間で仕事の革新を重ねているとのことです。

続いて、伊藤氏より日本ペイントグループにおける自動化の取り組みが共有されました。ツールの導入が目的でなく、「社員(現場)の為の 社員(現場)主導の 社員(現場)に根差した活動」として、現場の業務改善活動の一環として、2019年よりUiPathを導入しました。当初UiPath Studioを中心にしたプロ開発から取り組みを始め、約2年半後の2022年中頃からは StudioXの展開と平行して市民開発による自動化を推進。全社的なニーズをしっかり取り込みつつ、大きなうねりをもった活動になってきているとのことです。

ヤンマー建機の田中氏は、オンプレミスでのUiPath 活用から、UiPath Automation Cloud を中心にした活用への切り替えというトピックから話を始めました。「ジヤトコさんは600のワークフローが稼働しているとのことでしたが、我々もそれくらいを目指したいなと思っております」(田中氏)

お互いを目標にし合うようなユーザ―会ならではのやり取りも行われ、会場も盛り上がりを見せていました。

株式会社UACJの平井氏はこう語りました。「UACJのDXの目的は既存事業の強靭化である」と。その取り組みの一つとして、UiPathも位置付け、間接部門のスリム化のために、UiPathを利用した自動化が始まりました。

乗り越えてきた課題と、得られた成功例

「やはり大きな会社になると、統制がとれてないと、絶対に現場で混乱が生じる。運用ルールを予め定めておく事でそれを防ぐことができる。最低限でもよいので、予めルールを敷いておくことは重要です」(ジヤトコ岩男氏) ジヤトコでは、必要に応じて丁寧にルールを整備してきたことで、現在は、人依存の運営から脱却し、持続可能性の高い状態で取り組みを進められているとのことです。加えて、ルール整備と併せて重要なのが教育だとも岩男氏は強調します。「習熟レベルを明確に定義し、そのうえで、それぞれの習熟レベルが持つべき役割をしっかり定義しました」(岩男氏)例えば、初級レベルは「ロボットを動かす」だけ、中級レベルは「ロボットを作ることできる」、上級レベルは、「中級レベルの開発者のロボットを品質保証できる」などとそれぞれのレベルの定義を明確にしました。これにより、計画的・戦略的に教育施策(どの部門にどのスキルレベルの人財を増やすか?など)を実行することが可能になったとのことです。さらに、経営層からの後押しもあり、開発者の層が暑くなったことで、上級者レベルの人財を各部門に2名以上配置することができるようになりました。

日本ペイントコーポレートソリューションズでは、当初UiPath Studioを活用して市民開発の拡大を狙ったものの、期待ほど広がらず、活動が下火になってしまったことがあったと言います。その状況をまず変えたのは経営層からのトップダウンでの再号令でした。社内で風向きが変わるなかで活動を仕切り直すことに成功し、これまでの1年間ほどで、以下のような周知活動を実施しました。

全社ハンズオンによる認知向上

各事業内容にフィットした形でのユースケース別での事例共有会によるイメージアップ

もくもく会の実施による互助コミュニティの醸成

寄り添い型のロボ開発支援

2019年から4年間、自ら市民開発者としてもUiPathに触れてきた伊藤氏ならではの、心のこもった推進施策。そんなユーザーの気持ちがわかる施策も奏功して、市民開発の輪が、各人の成功体験の積み上げを通じて広がっているようです。

UACJの平井氏からは、2021年の下期からの取り組みの状況を共有いただきました。ジヤトコ岩男氏からの発表と同様、しっかりとガバナンスを設計・実装したうえで、人事部門での自動化からスタート。そこでの成功を皮切りに、経理部門などの他の間接部門に導入され、さらには営業、製造などの直接部門にまで、自動化が着実に広がっています。そのような取り組みのなかで、平井氏はある共通点に気づいたといいます。

「(ある部門での成功例をもとに)別の部門の管理職にやってみませんか?と声を掛けたときに、なんて言われるというと・・・『うちは、これ以上効率化する余地がないので、RPAは必要ありません』と必ず最初は断られます」(平井氏)しかし、辛抱強くヒアリングをしていくと、「自分の部署のこういった業務は適用できるかもしれない」と自動化の最初の種が発掘されるといいます。そうすると「××部(他の部署)にある同様の業務も自動化できそうだ」と芋づる式に、自動化対象業務の”発見”が横展開されていくとのこと。そういった成功体験を社内報などで周知すると、「うちの部署でも自動化したい」という相談が、どんどん増え、現在指数関数的に取り組みが加速しているといいます。自動化対象業務の”発見”においては、部署毎の共通項を見出し、それを周知し、横展開する取り組みの重要性を共有いただきました。

そんな爆発的な広がりの中で、情報システム部のCoEのリソースが早晩ひっ迫するのでは?との懸念から、UiPath社の成熟度モデルを参考に、自動化が進んでいくといつどのような課題が出てくるのかを予測し、優先順位を付けた対応計画を作成しています。

「DXを進めるポイントは、いかに壁をぶち壊すか。」と語るのは、ヤンマー建機の田中氏。

そのような哲学のもと、2022年から開始された自動化の取り組みで感じた壁やそれを超えた先の目標についてお話くださいました。(BIツールの施策は、2020年より開始されています)

市民開発者向けのツールとしてUiPath StudioX を推奨することで、「(社員の)皆さんがStudioXを使えるようにする」ことを目標に、壁を壊し続けているといいます。「DX部門だけでできる範囲は知れているので、どんどん裾野を広げて、全社員が”RPA思考”になったり、”データ活用思考”になってゆく仕組みを考えていきたい。」(田中氏)

自動化ワークフローを作る側だけでなく、使う側からの反応も好評だといいます。これまでに、経理部の決算業務や人事部の人事評価集計業務など、季節性のある業務も自動化することで、各部門からも喜びの声があがっており、社内での自動化への信頼度は着実に増しているといいます。

また、データ可視化に積極的に取り組むヤンマー建機では、その根幹となるデータ集約の箇所にもUiPathを活用しています。「データの世界では、ETLツールの活用やAPIの作成など、お金をかけさえすれば、自動的にデータを引っ張ってくることはできます。しかし、(その解法では)お金と時間が非常にもったいない」(田中氏)そこを、UI操作が得意なUiPathのロボットに担わせることで迅速でコストを掛けずにデータベースに必要なデータを連携しているといいます。

パネルディスカッションの間、会場の方々も大きく頷きながら、メモを取りながら聴講されている姿が非常に印象的でした。同じような経験をしているユーザ―の方々と知見を共有することで、ご自身の会社の立ち位置や、今後の目標を確かめることができたようでした。またパネルディスカッションに続いて、会場では、「業務発掘ワークショップ」が実施されました。「Path to Value」というUiPath が開発したディスカバリー手法をもとに、自動化の価値やその障壁に関する象限で分類し、自動化の優先順位を決めていくものです。会場からは、そのスキームを使って、様々な業務アイディアが提案され活発なディスカッションが実施され、自動化実施の有無や優先順位に関する判断材料について建設的に話し合われました。

意見交換だけでなく、改めて、自分事として皆さんそれぞれの現場に持ち帰ってもらうための新たな試みなどを実施した今回の製造ユーザー会。製造業のユーザーの皆様からたくさんのご意見やフィードバックをいただきました。UiPathでは、製造業に特化した事例のユースケースやベストプラクティスを蓄積し、自動化によるDX支援を進めています。さらなるお客様事例は下記のページを是非ご覧ください。今後もUiPathはユーザー様様の業務プロセスを最適化し、生産性向上や新たな価値創出に寄与できるよう、ユーザーの皆様と共に進んでいきたいと思います。

ソリューション本部 セールスコンサルティング第一部 シニアセールスコンサルタント, UiPath

Bottom of Post Subscription header

SubscribeLanding Modal Headline - Test: 12/09/2024

Success Message!!